hannesschlaeger

Unendliches Weltall 2026

Unendliches Weltall 2026

Wandkalender

SKU:K03

ISBN: 978-3-930473-01-4

Auf Lager

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Inhalt:

-

01 | 02

Ein Kugelsternhaufen der Südhemisphäre

(Januar, Februar)

Was John Herschel um 1835 als Nebelfleck wahrnahm, sollte sich später als kugelförmiger Sternhaufen entpuppen, den heute die Kataloge unter der Bezeichnung NGC 1651 führen. John Herschel, Sohn des Uranusentdeckers Wilhelm Herschel, hatte während seines fünfjährigen Aufenthalts in Kapstadt den gesamten Südhimmel durchmustert und tausende von Objekten in seiner Privatsternwarte kartiert. Dabei gelang Herschel der Nachweis, dass die beiden Magellanschen Wolken tatsächlich aus Myriaden von Einzelsternen bestehen. In der größeren „Wolke“, einer unmittelbar zu unserer Milchstraße benachbarten Galaxie, findet sich der abgebildete Kugelsternhaufen. Sein Durchmesser beträgt 120 Lichtjahre, eine kosmisch gesehen geringe Strecke, die dennoch nach menschlichen Maßstäben unendlich scheint und zu Zahlenspielereien herausfordert. Das schnellste Raumfahrzeug, die Sonnensonde Parker, erreichte im Herbst 2023 die sagenhafte Geschwindigkeit von 650.000 Stundenkilometer. Und dennoch hätte sie erst nach 200.000 Jahren den Kugelsternhaufen durchquert. -

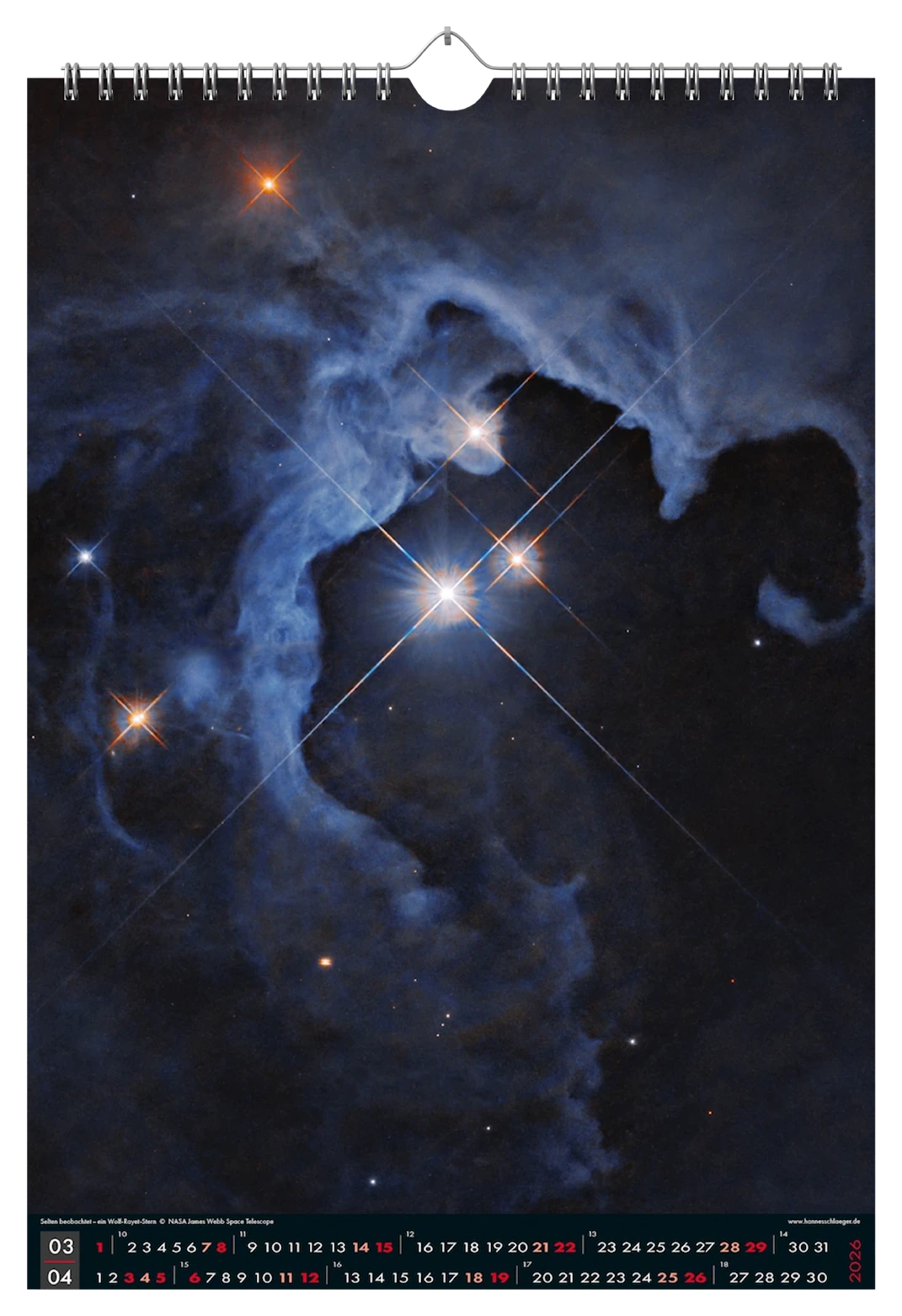

03 | 04

Drei Jungsterne im Sternbild Stier

(März, April)

Unser Zweimonatsbild zeigt drei Sterne im Jugendstadium, die mit einem Alter von zehn Millionen Jahren ihre Kernfusion gerade erst begonnen haben. Dieser Prozess, bei dem unter Abstrahlung gigantischer Energiemengen Wasserstoffatome zu Helium verschmelzen, ist auch in unserer Sonne wirksam und schafft so die Grundlagen für irdisches Leben. Um diesen Vorgang zu starten und in Gang zu halten, ist das Sonneninnere bestens geeignet, herrschen hier doch extreme Druck- und Temperaturbedingungen. Umgeben ist das Trio von Gas- und Staubwolken, die nicht selbst leuchten, sondern von den Jungsternen blassblau beleuchtet werden. Dieses Bild wurde 2024 vom Weltraumteleskop Hubble gewonnen, das nach wie vor in Betrieb ist, obwohl sein Nachfolger, das James-Webb-Teleskop, mittlerweile seit über zwei Jahren eigenen Forschungsprojekten nachgeht. Immer noch erscheinen jährlich 1000 wissenschaftliche Veröffentlichungen, die auf Daten von Hubble beruhen. -

05 | 06

Der Röntgenhimmel mit den Augen von eROSITA

(Mai, Juni)

eROSITA ist ein Weltraumteleskop an Bord eines russisch-deutschen Satelliten, das von 2019 bis 2022 den gesamten Himmel auf der Suche nach Röntgenquellen durchmusterte. Röntgenstrahlung ist hochenergetisch und kurzwellig, mit deren Hilfe schwarze Löcher und Supernovareste genauer kartiert werden können. Zudem sollen über solche Untersuchungen die derzeit hochaktuellen Hypothesen „Dunkle Materie“ und „Dunkle Energie“ geprüft werden. Unser farbenreiches Bild zeigt die bisherigen Forschungsergebnisse, in denen der Nachweis von über 900.000 röntgenaktiven Objekten gelang, eine Grundlage für viele weitere wissenschaftliche Projekte. Soweit der kosmologische Befund! Und jetzt zurück in höchst irdische Sphären, genauer zu einer Pressemitteilung der Universität Tübingen, die an diesem Projekt beteiligt ist: „[eROSITA wurde] im Februar 2022 in den Safe Mode versetzt und hat den wissenschaftlichen Betrieb seither nicht wieder aufgenommen“. Der russisch-ukrainische Krieg hat den Röntgenhimmel erreicht. -

07 | 08

Kollision zweier Galaxien

(Juli, August)

Das James-Webb-Weltraumteleskop versorgt uns seit Sommer 2022 mit spektakulären Bildern, hier die Kollision zweier Galaxien im Sternbild Großer Hund, das unseren winterlichen Nachthimmel ziert. Den spektakulären Begriff Kollision kann man ruhigen Gewissens auch durch Verschmelzung ersetzen, da die Astronomen davon ausgehen, dass sich beide Galaxien über einen Zeitraum von einer Milliarde Jahren vereinigen werden. Zudem sind die kosmischen Räume innerhalb der beiden Milchstraßensysteme riesig. Würden wir uns diesen vielleicht 100 Millionen Lichtjahren entfernten Galaxien nähern, die Fachleute sind sich über die Entfernung unsicher, könnten wir den Anblick allerdings nicht so wie abgebildet genießen. Die Aufnahme gibt einen Eindruck in den Wellenlängen des mittleren Infrarots wieder, für das unsere Augen nicht empfänglich sind. Damit lassen sich vor allem interstellare Wolken, in der Abbildung weiß, studieren. Viele der rötlichen Objekte außerhalb der beiden fernen Welten erscheinen elliptisch. Dies ist kein Fehler in der Optik des Webb-Teleskops, vielmehr bilden sich hier Galaxien des unendlichen Weltalls ab. -

09 | 10

Wie bitte? Braune Zwerge?

(September, Oktober)

Die Milchstraße eilt nicht allein durch den Kosmos, denn sie wird von Satellitengalaxien ganz unterschiedlicher Größe begleitet. Eine davon ist die südhemisphärische Kleine Magellansche Wolke, zu der auch der Emissionsnebel auf unserem Zweimonatsblatt gehört. Dieser Nebel aus Staub und Gas besteht vor allem aus den Elementen Wasserstoff und Helium. Schwerere Elemente, eine der Grundlagen von unserem Heimatplaneten Erde, hat man bislang nicht gefunden. Und in dieser Region wurden erstmals außerhalb der Milchstraße Braune Zwerge entdeckt, das sind Himmelskörper, die von ihrer Masse her zwischen Gasriesen wie Jupiter und Sternen wie unserer Sonne positioniert sind. Während bei Sternen die typische Wasserstofffusion stattfindet, kann bei Körpern geringerer Masse lediglich eine Deuteriumfusion aus sogenanntem schwerem Wasserstoff in Gang kommen. Ein solcher Prozess wird Braunen Zwergen zugeschrieben, allerdings sind die Vorgänge umstritten und manches ist durchaus Spekulation, genügend Arbeit also für die Astrophysiker.

-

11 | 12

Eine merkwürdig zweigeteilte Spiralgalaxie (November, Dezember)

Dieses Bild ist eine Fotomontage derselben Spiralgalaxie, die von den beiden Weltraumteleskopen Hubble und James-Webb aufgenommen wurde. Links oben der Anblick im sichtbaren Licht und im UV-Bereich, gewonnen durch das erdnahe und immer noch funktionsfähige Hubble-Teleskop. Hier liegt der Fokus auf den gleisend hellen, heißen Sternen und den interstellaren Dunkelwolken. Rechts unten die Aufnahme des James-Webb-Teleskops, das mit seinen Infrarotempfängern wesentlich genauer die energiearmen Gas- und Staubstrukturen abbilden kann. Und in der Mitte das galaktische Zentrum mit Millionen stellarer Objekte, die auch das gut verborgene Schwarze Loch überstrahlen. Die Astrophysiker gehen mittlerweile davon aus, dass in praktisch jeder Galaxie ein solches alles absorbierendes Schwarzes Loch aufzufinden ist.